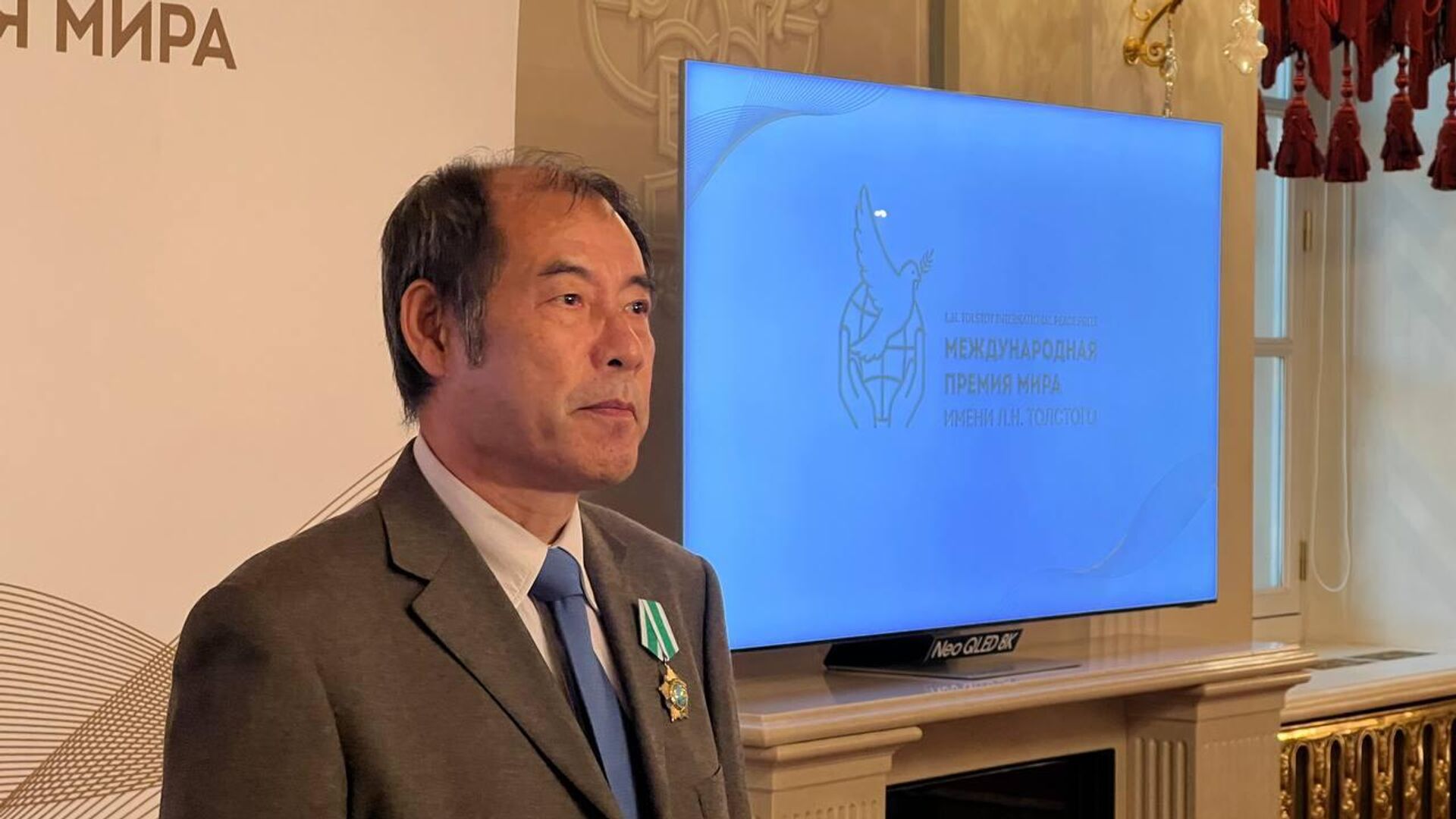

列夫·托尔斯泰国际和平奖设立于2022年,旨在通过诉诸人道主义普世价值来觉察缔造和平的真谛。俄罗斯卫星通讯社就此采访了该奖项评委刘文飞,他同时也是作家、翻译家、社会活动家,以及俄罗斯联邦“友谊勋章”获得者。刘文飞相信,尽管世界日益呈现多极化趋势,但人道主义还是具有普世价值、能得到普遍认同的一个理念。

俄罗斯卫星通讯社:当我们谈论“和平奖”这一概念时,不可避免地会与诺贝尔奖进行比较或对照。诺贝尔和平奖设立的本意是表彰杰出人物,但在过去几十年里,它多次被指责存在偏见和政治动机。请问列夫·托尔斯泰国际和平奖的使命何在?是否可以说,该奖项与诺贝尔和平奖在当今具有不同的意义和初衷?

刘文飞:这两个奖项创建于不同的时代、不同的国家和不同的地缘政治语境,两者之间很难做什么比较,也很难比出什么优劣和高低。不过,用写出《战争与和平》这样一部文学杰作的作家名字来命名一项和平奖,还是比用发明炸药的科学家的名字来命名要更恰当一些。在我看来,托尔斯泰和平奖的使命就是把我们这个奖授给每一年里真正为世界和平做出贡献的人,通过颁奖让全世界的人都意识到,这个世界上还是有爱好和平的人,还是有许多人在为和平做出自己或大或小的贡献。这也就是我们这个奖项为世界和平所做出的贡献。”

俄罗斯卫星通讯社:列夫·托尔斯泰国际和平奖的评选基于哪些主要原则和理念?

刘文飞:这个奖应该像所有的和平奖,乃至所有的奖项一样,要力争做到客观公正。当然,作为一个“国际性”的奖项,它的覆盖面也要足够宽,要争取选出有代表性、有引领作用的杰出人士。

俄罗斯卫星通讯社:在当前世界范围内政治和意识形态分化加剧的情况下,能否找到一个关于和平活动的普适定义?评选获奖者时,最重要的考量依据是什么?

刘文飞:当前的国际地缘政治局势相当混乱,意识形态分化加剧,全球化进程遭受严峻挑战,甚至出现了逆全球化、反全球化的倾向,在这种情况下,在全世界得到普遍认同的价值观似乎在变少。但是,生活在这个地球上的人在“性本善”“性向善”这一点上可能仍然是大致相同的。如果说,当今世界上各个国家所奉行的价值观和世界观开始出现差异,但是我想,人道主义应该还是具有普世价值、能得到普遍认同的一个理念。内心向往和平的人,能为和平做出贡献的人,应该都是真正的人道主义者。因此,我认为,我们在评选获奖者时的最重要依据,就是他或她的人道主义精神。

俄罗斯卫星通讯社:您当选列夫·托尔斯泰国际和平奖评委,证明俄中两国社会活动家、科学和文化界之间的紧密联系。想请教您,俄中两国文化和语言中对“мир”/“和平”这一概念的理解,以及什么才是真正的和平,两国对此的认识有多接近?

刘文飞:中文里的“和平”和俄文里的“мир”在现代语言学意义上的词义应该没有什么大的差异,当然,如果从词源学上说肯定有所不同。中文里的“和平”是“和”“平”两个字的组合,“和气”“和好”“和谐”等等再加上“平安”“平静”“平稳”等等,这些都是词组“和平”的子意项。而俄语中的“мир”源自古斯拉夫语,因而有着奇特的两元构成,可以组成“мир миру”这样一个神奇的词组。世界就是和平,和平就是世界,这反映了俄罗斯人多么美好的一种世界图景!无论词源学上有什么差异,但当代中国人和当代俄罗斯人在和平的理解上基本上是共同的,和平就是不打仗,和平就是安安静静地过日子。

俄罗斯卫星通讯社:您为增进俄中两国人民之间的友谊和相互理解做出了巨大贡献。您如何评价当前我们两国之间的人文交流现状?

刘文飞:就像中俄两国关系目前处于历史最好水平一样,中俄两国之间的人文交流也处于历史最好水平,其表现至少体现在以下三个方面:一,人文交流摆脱了意识形态化、功利化的因素,成为纯粹的人文交流;二,开始双向交流,而不像之前那样表现出文化、文学等方面的不平等“贸易”;三,人文交流不再仅仅是官方的活动,不再仅仅是人文活动家之间的交流,也开始向民间渗透,成了官方和民间、上层和下层、专业和非专业相互结合、密切互动的共同事业。

2025年9月9日,列夫·托尔斯泰国际和平奖评委会宣布,2025年和平奖授予吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙和乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫,表彰三位领导人为加强中亚地区和平与安全做出的重大个人贡献。2025年3月31日,三国总统在塔吉克斯坦胡占德签署了《国家边界交汇点条约》和《胡占德永久友好宣言》,为在国际法治基础上确保普遍平等安全、加强各国人民之间的相互理解与合作做出了重要贡献。

列夫·托尔斯泰国际和平奖基金会由俄罗斯历史学会、俄罗斯和平基金会和俄罗斯军事历史学会于2022年6月22日设立。国际评委会由阿根廷、白俄罗斯、印度、中国、俄罗斯、法国、南非和日本德高望重的知名杰出政治和社会活动家组成。